山形県村山盆地に伝わる、郷土料理「いるか汁」のレシピをご紹介します。

ちなみに、いるか汁に使用するのは、イルカではなく、鯨の皮です。

いるか汁のレシピ

日本の食生活全集・山形県に掲載されている、いるか汁のレシピは次の通りです。

材料

いるか(塩鯨の皮の下の脂肪)

夏いも(じゃがいも)

夏菜(ふだんそう)

エンドウ豆

なす

味噌

だし汁

※それぞれの材料の量は、お好みで。味噌汁を作る時を目安に。

作り方

塩鯨の皮の下の脂肪は、塩漬けされているのでこのまま使うとしょっぱくなります。まず塩抜きをしてから使います。

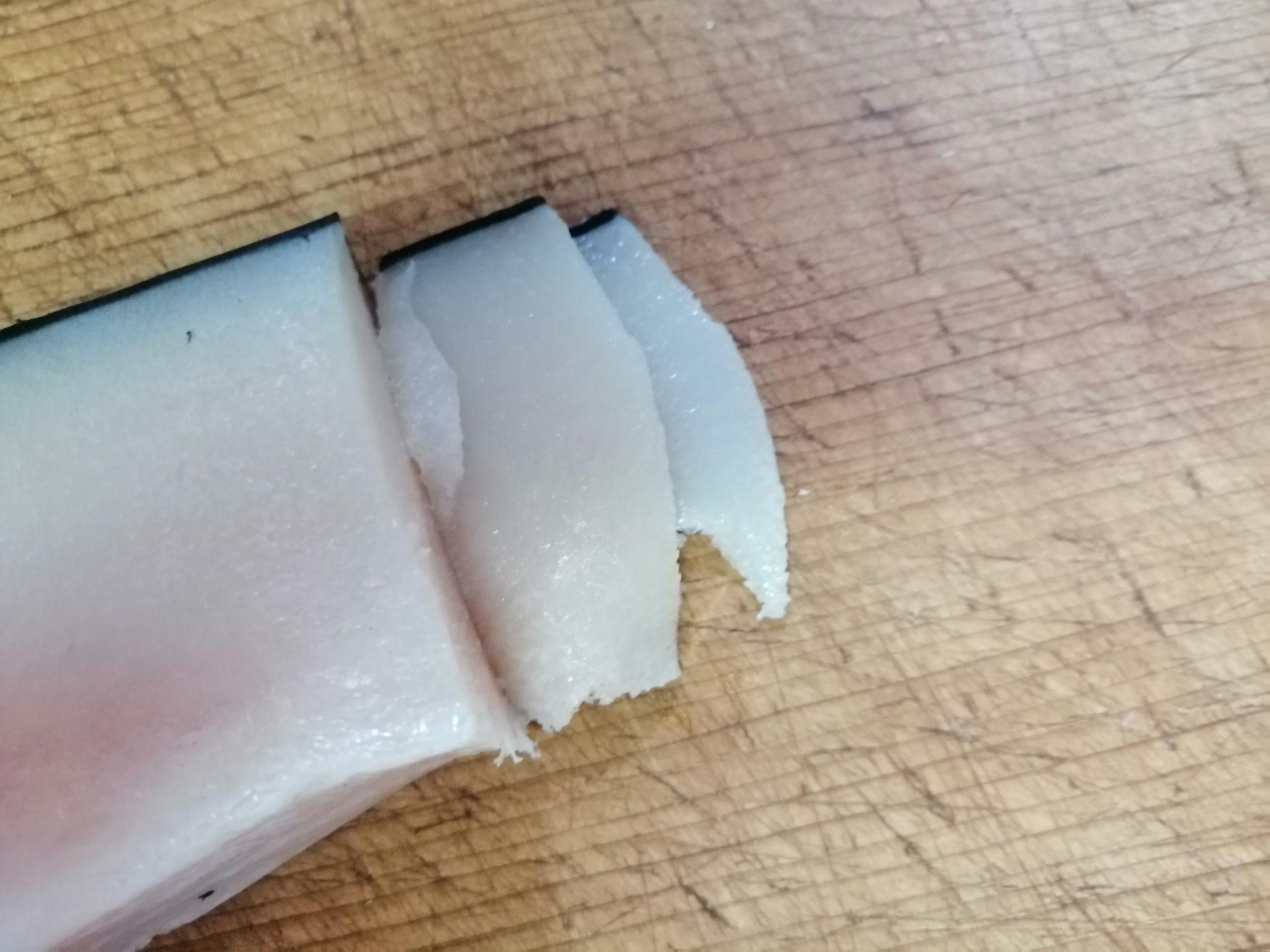

塩鯨の皮の下の脂肪を薄く切ります。

鍋に湯を沸かし、沸騰したら、

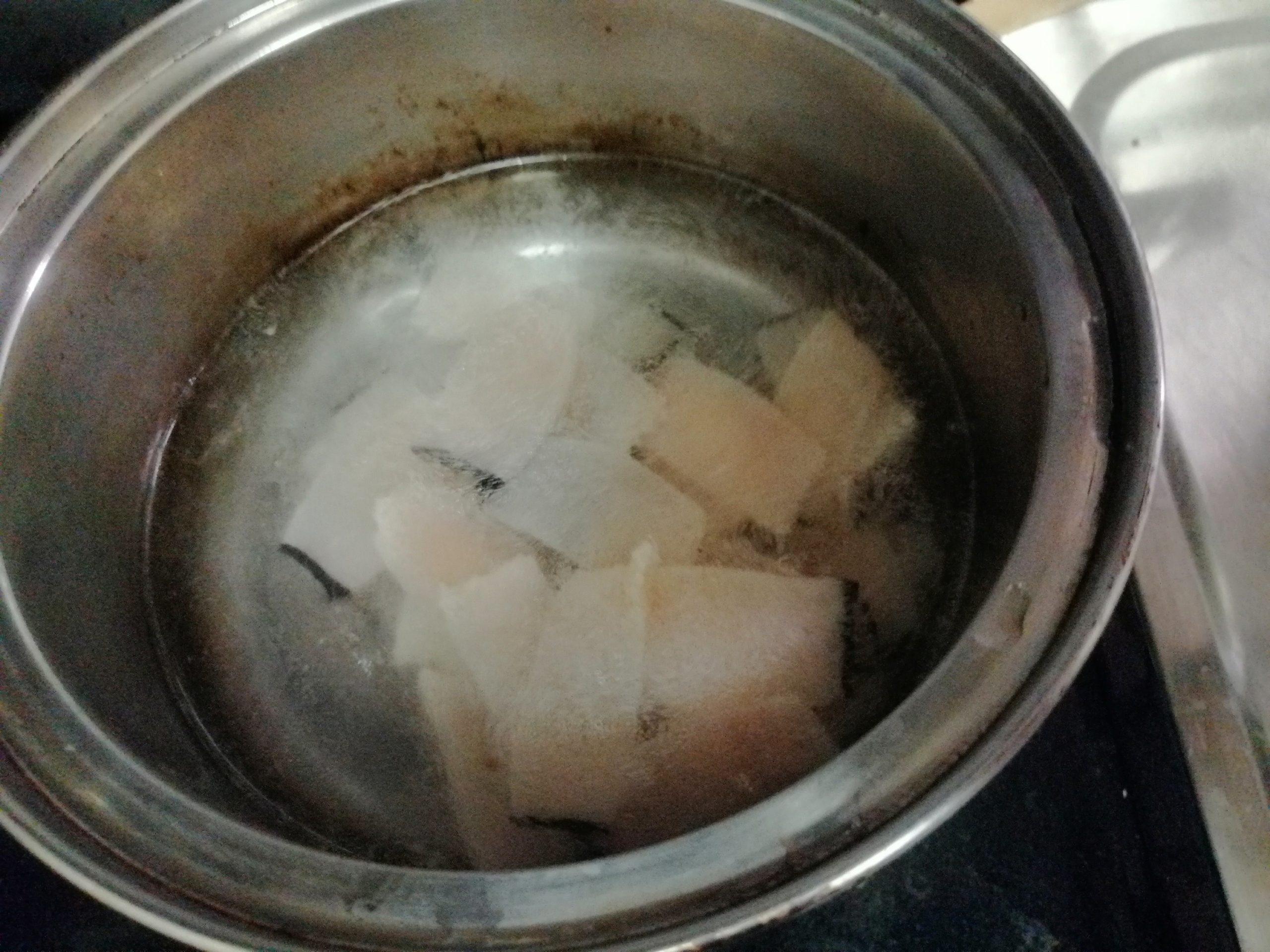

薄く切った塩鯨の皮の下を入れます。

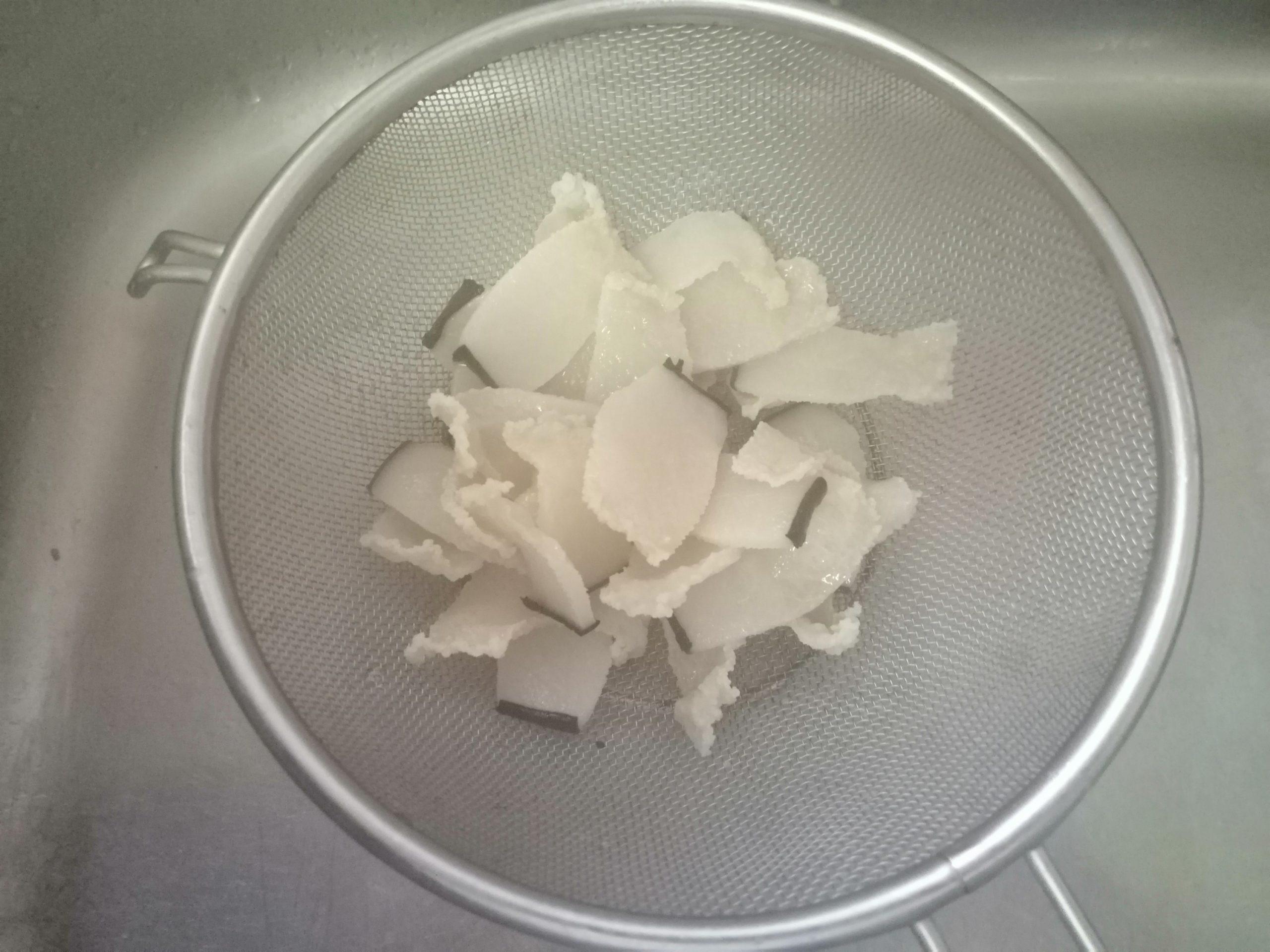

10秒くらいしたら、ざるに揚げて、湯を切ります。これを2~3回ほど行い、塩抜きします。

じゃがいもは皮をむいて食べやすい大きさに切ります。

その他の野菜も食べやすい大きさに切ります。

エンドウ豆は、筋を取ります。

鍋に、じゃがいも、エンドウ豆以外の野菜を入れ、

だし汁を注ぎます。

鍋を火にかけて、野菜を柔らかく煮ます。

野菜が煮えたら、味噌を加えます。最後にエンドウ豆を加えます。

お味は、鯨の油によってコクのある味噌汁でした。

塩クジラが想像以上に脂っぽく、独特の生臭いニオイがありました。

調理に使ったザルや鍋はなかなかニオイが取れず、そのザルでうっかりトマトを洗って食卓に出したら、家族から「魚臭い」と言うクレームがきました。

調理しているときは、刺激的な魚の生臭さがありましたが、熱を加え、味噌を投入することで、嫌なにおいは消えました。

が、翌朝になっても、流し台や台所中の諸々に、ニオイが残ってしまいました。

塩クジラを調理する場合は、調理器具等の洗浄を念入りにされることを強くおすすめします。

まとめ

いるか汁は、夏の滋養、夏バテ対策として、親しまれてきた味噌汁。

山形県の村山盆地地方では、毎年、夏いも(じゃがいも)が採れる時期になると、いるか汁を楽しんでいました。

昔は、鯨の肉は手に入りやすく、市場に大量に出回っていました。しかし、国際的な条約により捕鯨禁止となり、今ではなかなか手に入りません。

村山盆地は、将棋の駒で有名な天童市があります。山形県では東の真名かくらいの位置にあり、宮城県寄りです。付近には、奥羽山脈があります。

こういった地理的な環境から、新鮮な海の魚が手に入りませんでした。よって、塩漬けなど長期保存できる魚を食べて夏を乗り切っていました。